جدد الرئيس أبو مازن، مرة أخرى، التأكيد الفلسطيني على احترام سيادة لبنان على كل أرضه، وعلى أن السلاح لم يعد «يلزمنا» لا في خارج المخيمات ولا في داخلها، طالما أن الدولة اللبنانية، استجمعت الكثير من عناصر قوتها، وباتت قادرة على تحمل المسؤولية عن شعبها والمقيمين على أرضها، بالفاعلية نفسها التي لا يمتلك الآخرون ما هو أكثر فاعلية منها. فالحاكمون السوريون، أهل المزاودة، لم يكن لديهم بعد كل عدوان على الأراضي السورية، أكثر من القول المتكرر، بأنهم «يحتفظون بحق الرد، في الزمان والمكان الملائميْن». لذا فإن الوضع اللبناني على صعيد ردع العدوان، أفضل بكثير، وبخاصة بعد أن انشغل الجيش السوري بقصف المآذن والدور وجموع السوريين الثائرين!

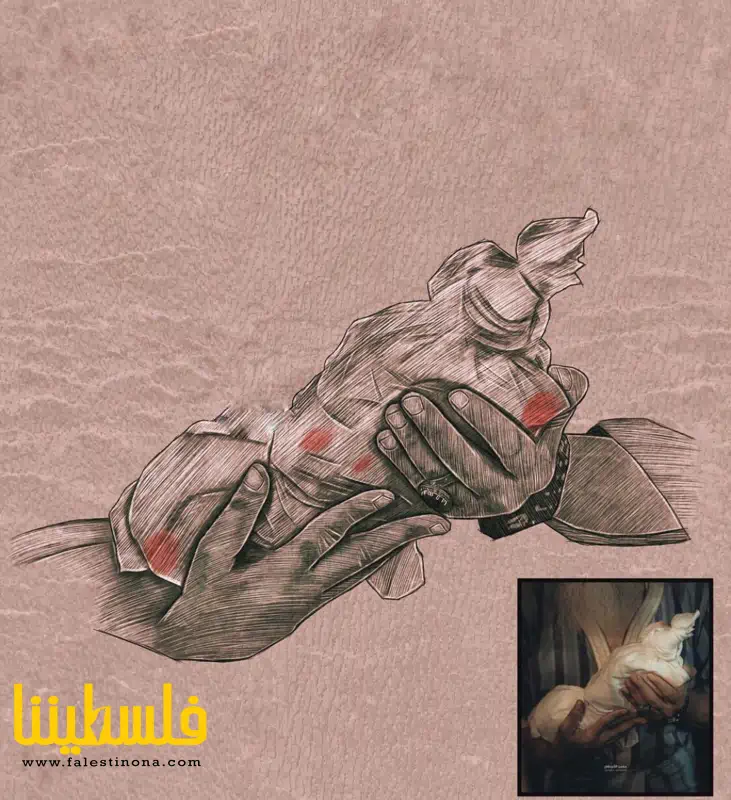

وربما يتخيل البسطاء، الذين ينامون ويصحون على اقتناع بفكرة أن وجود السلاح معناه وجود المقاومة؛ أن الرئيس الفلسطيني يعترض على سلاح مقاتلين، وأن هذه دعوة للتخلف عن ساح الوغى، لأن السلاح إن فقدناه أو أعدناه الى مخازنه، يكون الاستسلام. وفي الواقع، كان «حزب الله» هو أول من حذّر الفصائل الفلسطينية في لبنان، وبخاصة التابعة للحكم الأسدي، من مغبّة اللعب بالنار والاقتراب من الحدود تحت لافتة المقاومة. كان ذلك غداة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان من جانب واحد في (24/5/2000). فقد تُرك السلاح الفلسطيني لكي يتمظهر في فضاء آخر، قوامه المناورة به في المعادلات الداخلية، مع إبعاده عن احتمالات المبادرة عبر الحدود. وفي هذا الفضاء، يجلب السلاح، المخاطر نفسها التي يزعم حاملوه أنه يدرأها أو يحمي الفلسطينيين منها، وملخصها أنه يجعل من المخيمات مناطق اشتباك أو توتر دائم أو مقصداً لمن يستظلون به من الخارجين على القانون. ففد زالت المخاطر عن المخيمات، باندحار الإسرائيليين الغزاة، وكذلك بخروج القوات السورية التي استباحت الدم الفلسطيني في لبنان واستأنست بها حركة أمل لكي تحاصر وتقتل في الضاحية الجنوبية في العام 1985. أما خطر مواجهة القصف الإسرائيلي فقد ظل قائماً، غير أن السلاح الفلسطيني في المخيمات وخارجها، لا يردع ولا يمنع قصفاً من الجو. فما تحتاجه المخيمات، هو قوة فلسطينية مؤهلة، لحفظ النظام، تنسق مع الأجهزة اللبنانية ذات الولاية على كل أرض لبنان، وما دون ذلك من اشكال التمظهر والنشاط، ربما يجلب قصفاً أو توتراً لم يعد يحتمله الفلسطينيون في مخيماتهم!

* * *

السياق الراهن، للعلاقة الفلسطينية اللبنانية، هو الذي يضمن تعزيز أمن الفلسطينيين وحقوقهم المدنية في هذا البلد الشقيق. لا نطمح الى التوطن في لبنان، ونعرف أن الحساسية على مستوى إحصائيات الطوائف اللبنانية، ترى في العنصر الفلسطيني إضافة عددية للطائفة السنية وللمسلمين، وبالتالي سيكون التوجه الى التوطين، ذا إشكالية عديدة المستويات، أولها وأهمها التخلي عن حق العودة، ومثل هذا التخلي مرفوض وغير مطروح، والثاني أن الفلسطيني لا يرغب ولا يقبل بأن يكون سبباً في مزيد من الحساسيات بين الطوائف اللبنانية أي لشعب لبنان بالمحصلة.

إن الاشتباكات التي تندلع بين الفينة والأخرى، باتت تمثل خطراً على سكان شعبنا في المخيمات، وبالتالي أصبح الفلسطينيون، في حاجة الى فعل السياسة، لكي يتزامن إنقاص الاعتماد على السلاح لحماية النفس، مع تطور نوعي وجدي في العلاقة الفلسطينية اللبنانية، بحيث تُناقش كل التفصيلات، وصولاً الى اطمئنان الطرفين: الفلسطيني لا يُباغت بهجمات حاقدة، طائفية أو ميليشاوية، واللبناني لا يتوقع شراً ولا مؤامرات تستهدف أمنه ومؤسساته ومواطنيه، انطلاقاً من المخيمات. الأول يأخذ حقه الإنساني وبما هو دون حق اللبناني الوافد الى اي مكان في الخليج او إفريقيا أو المهاجر الباردة، واللبناني يضمن التوازن الديموغرافي في بلاده، ويضمن اندماجاً حضارياً ومشاركة فعالة من الفلسطيني في اقتصاده الى أن يعود الى وطنه!

بهذه المعادلة، ينجو كلا الطرفين، الفلسطيني واللبناني. فما وقع في مخيم نهر البارد في أيار (مايو) 2007 عندما استظل السلاح بالسلاح وتجاور الشعار مع الشعار، فتسلل «سلفيون جهاديون» أطلقوا على تنظيمهم اسم «فتح الإسلام» وكانوا من جنسيات مختلفة بما فيها الجنسية اللبنانية، بل إن الفلسطينيين كانوا قلة بينهم؛ انفتح الصراع مع الجيش اللبناني، والعنوان هو المخيم الفلسطيني نهر البارد، لتكون الخاتمة عبارة عن نكبتين، واحدة فلسطينية والأخرى لبنانية!

من هنا، كان من بين جدول أعمال الرئيس عباس في بيروت، فضلاً عن مسألة دور لبنان في موضوع التقدم بطلب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة، باعتباره البلد الذي سيترأس مجلس الامن في أيلول المقبل؛ بدء التوجه الى علاقة صحية وشفافة مع الدولة اللبنانية. فلم يعد يفيدنا السلاح الذي يستظل به السلاح، ولا الزمجرات والصرعات التي تفجر الاشتباكات، مثلما لا يفيدنا قلق الدولة اللبنانية، ولا دخولنا في الصراع مع طرف على حساب طرف آخر!

السلاح وأمن الفلسطينيين في لبنان

19-08-2011

مشاهدة: 712

عدلي صادق

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها