أي زعيم، من قبل ومن بعد، يثير غيابه، حتى بعد عشر سنوات، كل هذا الشجن والاحساس بالفقد، لدى الجماهير الغفيرة، مثلما يثير «أبو عمار» اليوم في ذكرى رحيله العاشرة؟!

الموبوؤون وحدهم، والمريبون، والمنطوون على عورات دائمة في حجم الجوسسة أو ما يضاهيها من انعدام الوطنية والأخلاق؛ هم الذين لا شجن عندهم ولا احساس بالفقد، لغياب «أبي عمار» في ذكراه. لأن ذلك الرجل الفارس، مؤسس الحركة الوطنية المعاصرة، الذي اختزل في مشاويره المستحيل الفلسطيني مثلما اختبر الممكن ثم رآه مستحيلاً؛ هو الثائر الزاهد المؤمن الحاني الذي أجرى تعديلاً على مقاييس الجمال نفسها، فرأيناه ذا طلة محببة وآسرة، مُطمئِنة، تبث روح الثقة بالنفس وبالثورة وبناس فلسطين جميعاً.

مرت عشرة أعوام، على نبأ انتقال الرئيس القائد، ياسر عرفات، من حال الميت سريرياً، الى حال الاستشهاد الفصيح، الذي لم تنتقص من بلاغته، كل «ترتيبات» الغموض، فلسطينياً وعربياً ودولياً. وفي الوقت نفسه، مرّت أعوام عشرة، على عجزنا عن تثبيت تاريخ الجُرعة الرصاصة، التي قَتَلَت في الحال، لكنها أعطت القتيل المغدور، حق الاطلال، للحظات، على الناس، من باب المروحية قبل تحليقها. ففي تلك الأثناء، انزلقت بعض كلمات من أفواه العارفين بالجرعة، لتنعى رجلاً كان يتنفس، بل لتحدد تاريخ الدفن، لجسد ساخن، كان لا يزال معدوداً من بين الأحياء. ففي حسابات القتلة، كما في حسابات السم، كان ضرورياً، ألا يرتطم موت أبي عمار، دفعة واحدة، بأذهاننا المثقلة بهموم من شتى الألوان. كانت تلك، معركة كبيرة، وقف «أبو عمار» شامخاً في قلبها، زعيماً جسوراً لا تنحني هامته. وفي ذاك اليوم، الذي كنا فيه، نتهيأ لاستقبال جثمانه، كنا ننتزع أنفسنا من أنفسنا، ومن أحزاننا، لكي نؤكد أن الفارس الذي ترجّل، قد غاب، لكن الخيول لا بد أن تظل واقفة ومتحفزة، لمعاودة المسير، مثلما لا بد من استكمال الرحلة. فكل نفس ذائقة الموت، وحين يدرك الموت، فارساً أو قائداً أو رمزاً، بهذه الوسيلة أو تلك، يكون عزاؤنا في عزيمة الرجال، وفي ايمان الأجيال، بأن لا عودة عن مشروع الاستقلال والحرية، مهما كانت وعورة الطريق!

عشر سنوات على رحيل «أبي عمار» لصيق فطرتنا وذكرياتنا، الذي كان حاضراً في الحُلم وأوقات الكوابيس، وسيظل حاضراً في قلوبنا. فأبو عمار الاستثنائي، لا تحيط بسيرته صحيفة أو كتاب. ولنا أن نباهي، بأن قائدنا الراحل عن دنيانا، نهائياً، هو صاحب حكاية غير قابلة للاختزال. وكيف نختزل سيرة رجل، خرج من شقوق الأرض، ليقف على سطح الحياة العربية الراكدة، وليصبح علامة فارقة، فيها، وليصنع ثورة تداوي جراحات النفس العربية، في ليلة ظلماء، ثم يتوزع بين ميادين والوغى ومعتركات السياسة، فيُقيم التحالفات ويغشى القلوب والدهاليز الرسمية، دون أن ترهقه مسطرة فلسطين ومعادلتها، حتى عندما تفرض عليه أن يفك تحالفات قديمة، وأن يؤسس تحالفات جديدة، وأن يساير الحالمين وأن يعالج المتشائمين. فقد تراكمت له، تجربة عجيبة، من الكفاح في ميادين السياسة وفي ميادين الحرب!

فـ «أبو عمار» الشهيد الزعيم، هذا، هو الذي أعطى لكل رهان، في التجربة الطويلة، مداه الأقصى، حرباً أو سلماً، دون كلل. قاتل المحتلين، لكي يؤسس مواضع ارتكاز للثورة المسلحة، وقاتل آخرين، من غير المحتلين، للحفاظ عل مواضع الارتكاز، دون أن يقصر في واجبات الحفاظ على الأخوّة معهم. ومع استمرار التجربة، كان عدواً وصديقاً وأخاً وخصماً لهم في حيثيات الجرد النهائي. تحالف «استراتيجياً» مع أطراف نقيضة، في مراحل محددة. تفاءل بثورة ايران، وتشاءم من الحرب العراقية الايرانية. خاصم البعث العراقي، والبعث السوري، وتحالف معهما، كُل على حدة، في مرحلة معينة. كان ساحراً في لعبة السياسة، لا سيما في الدائرة الجغرافية المحيطة بوطنه. اعتمد لغة تتخذ من بساطتها، ومن ركاكتها النحوية، غطاء منيعاً للأسرار الذي ذهبت معه، الى القبر في «المقاطعة». حتى في تحالفاته، كان من طراز خاص، ربما يفتح شهية الدارسين، الى التحليل والتقصي والاستفادة. فهو في مرحلة صديق صدام حسين، على نحو أعمق من صداقة غيره، لكنه في الوقت نفسه، الصدر الحنون، لأعداء صدام حسين، وبعضهم من الحاكمين في العراق اليوم. و»أبو عمار» حارب الامبراطوريات والأنظمة التي خاصمت الثورة. فتح أبواب معسكرات التدريب، للمعارضين للنظام الشاهنشاهي في ايران، وللمعارضين غيرهم من جهات الدنيا الأربع. و«أبو عمار» هو الذي أوصل البندقية الى نيكاراغوا والى أميركا اللاتينية، وكان عوناً لكل ثائر في العالم. ومن أجل السلام العادل، ذهب الى أبعد المشاوير، سراً وعلانية. هو رب الأسرة الشاسعة، الذي كان يُعنى بأبناء مناضلين كُثر، في العالم، قضى آباؤهم على درب الحرية!

بقلمه الأحمر، كتب «أبو عمار» على شغاف قلوبنا، خطوطاً لن يجرؤ أحد على تجاوزها. وبهذه الخطوط الحمراء، تتشكل خيبة القتلة، الذين توهموا أننا جاهزون لتغيير وُجهتنا، وبأن ياسر عرفات كان هو «العقبة». ظنوا أن حياته هي العقبة، فأصبحت العقبة تكمن في موته. فقد رسم «أبو عمار» لنا عناوين المستقبل، وأودعنا الأمانة!

مرت عشرة أعوام على رحيله، هي نفسها الأعوام التي مرت على عجزنا العربي، وعلى عجزنا الفلسطيني, وعلى سفالة الاحتلال وكذبه وألاعيبه. مرت سنوات عشر، على براءة تكبر مع الأيام، لياسر عرفات، حيال أراجيف السفهاء وتخرّصاتهم. انه عقد من الزمن، مر على رسوخ مشروع الاستقلال والحرية الذي أرسى قواعده، وعلى الحقيقة الغائبة، التي ستَتَكشّف يوماً. وبغيابها يكون قد مرت عشرة أعوام.. علينا. فلروحه، ولراحة نفسه، المسرّة، والسلام، والحب، والوفاء، وثواب الفاتحة!

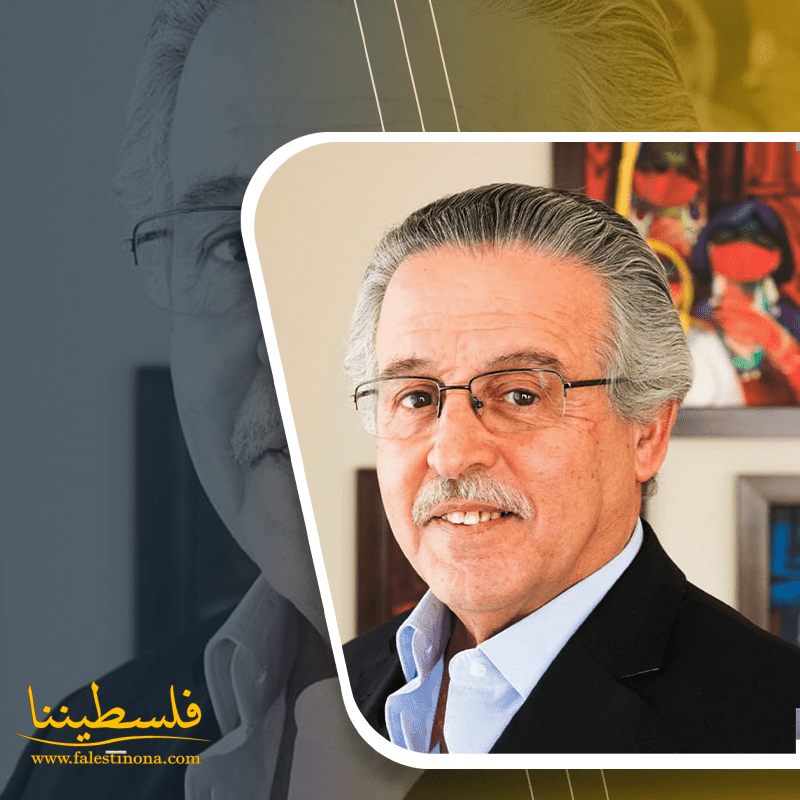

في ذكراه .. لروحه المحبة والمسّرة : بقلم عدلي صادق

12-11-2014

مشاهدة: 824

عدلي صادق

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها