ربما لا تخطر على البال، في هذا الخضم العربي الشائك والملتبس؛ فكرة إعادة الروح للمشروع القومي العربي. بل لعله يكون مثيراً للسخرية، الحديث في هذا الأمر، بعد عشرات السنين من انهيار المنظومات الفكرية، التي شكلت الأساس الذي بُني عليه الوعي السياسي للعرب في تاريخهم المعاصر، أي بعد رحيل الاستعمار وبناء الدول الوطنية. ومعلوم أن وحدة الوجدان العربي، لم تتأذ من شيء، قدر ما تأذت من أنظمة الفساد والاستبداد. ولما جاء انفجار بعض المجتمعات العربية التي طلبت الانعتاق، فيما سُمي بثورات «الربيع» انكشف الواقع الداخلي في كل مجتمع، فانهار المزيد من منظومات الأفكار الداعية الى تماسك أراضي الأقطار وشعوبها، وبدت مكونات الشعوب حانقة على بعضها البعض، بينما الأمة منهكة وغير قادرة على العودة الى زمن وحدتها الوجدانية، ولا الى صنع قناعات عريضة تستهدي بها قطاعات واسعة من الناس، فتتخطى المناطق والمذاهب والحدود القطرية.

غير أن أولئك الذي أسهموا في نعي العروبة وتأثيمها وفي جعلها عصبية ونتنة، في توظيف خاطئ ورديء، لأحاديث نبوية عاطرة تناولت بالذم العصبيات العشائرية وسلوك أهلها؛ لم يقدموا بديلاً مقنعاً يصلح ناظماً فكرياً أو منظومة قناعات تجمع العرب، وتعيد الاعتبار لحقائق لا يغيرها الزمن، مثل الأمنيات وأواصر الثقافة واللغة والتاريخ والهوية. أما في لعبة الديمقراطية، فقد كانت المحصلة في بعض الأقطار، أوطاناً مفتتة، لأن الديمقراطية لو كانت عطّاراً، فلن تُصلح ما أفسده الدهر في جوف المجتمعات وثناياها وفي طوايا أوهام المذهبيين والنعراتيين وأرباب الفتن!

بعد أن انهارت الفكرة القومية المحسوبة - ابتداءً - على السياسة؛ حلّت مشاعر الإحساس بالانخداع بالأوطان نفسها. وليس أسوأ ولا أقبح عاقبة من أن يشعر مخلوق بالانخداع في وطنه وفي أمنياته. وفي محاولة المأزومين في الدول المسكونة بقلق وجودي، الظفر بالنجاة؛ جرى توظيف الشكل الأبسط للديمقراطية، من خلال اختزال أمر هذه الديمقراطية في صندوق الاقتراع، الذي يتيح للمصوّتين التصويت لطوائفهم ووجهاء مناطقهم وأولياء نعمتهم وتشكيل برلمانات مشوّهة، يتقاسم مقاعدها متباغضون، ليسوا مؤهلين للنهوض بمشروع صغير أو لإطفاء حريق ضحل!

أما الإسلاميون الذين أشبعوا العروبة والقومية هجاءً، فقد امتُحن إسلامهم السياسي الذي طرحوه باعتباره حلاً، وعززوا حركته بالسلاح، ووسعوا هوامش مناورته بتقسيمه الى خطوط ومستويات وتدرجات في التشدد، وماذا كانت النتيجة؟

يمكن قراءة النتيجة، حيثما يتواجد هؤلاء بكثافة، وينخرطون في نزاعات مفتوحة، بين فصائلهم، في موازاة نزاع مذهبي سُني شيعي. ففي مصر، ما زال الجرح مفتوحاً، وفي العراق وسوريا وليبيا واليمن وقعت الكارثة، وبات المتناوعون في حاجة الى مئة فصيل جديد من شاكلتهم، إما لكي يخمد النيران داخل معسكر هذا الإسلام السياسي نفسه أو يحسم الأمر لواحد من الفصائل. كنا نتمنى أن يرتضي هؤلاء بالقرآن الكريم، وبالسُنة المعطرة، ناظماً أو هادياً أو مذكراً بتقوى الله في الأوطان والناس!

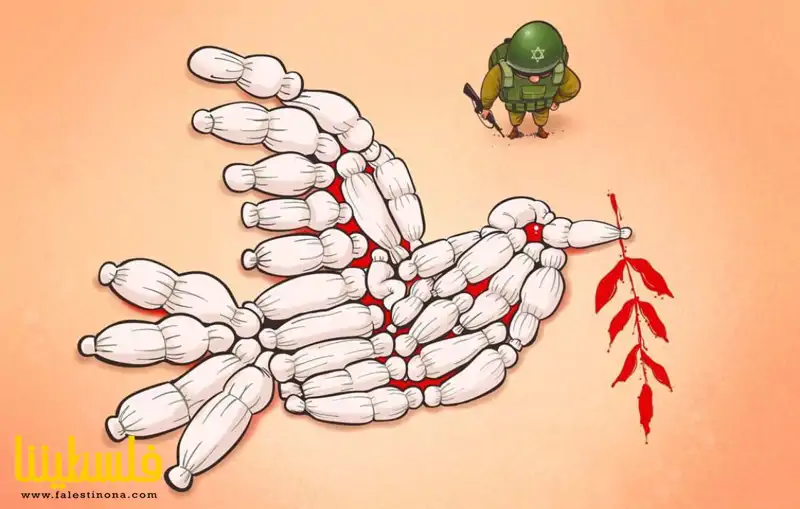

لم يعد الناس في حاجة لأن يحفظوا أسماء الفصائل التي نحفظها، لكي يعلموا أن هؤلاء أعجز وأبعد ما يكون عن تأسيس وحدة وجدانية تحتاجها الأمة لمواجهة أعدائها ولدحر الصهيونية التي تعربد. ولكي نكون على يقين، بان هؤلاء لن يحصدوا سوى الخيبة ولن يتركوا للناس سوى الجراحات والمرارات.

مضطرون للعودة الى الناظم القومي، والى العروبة التي تعيد الاعتبار لمفهوم الأمة. فما أحوجنا الى نظرية للثقافة القومية تجاور السياسة، وتتنبه لذمائم الاستبداد وتحبطها في مهدها، وتؤسس لحضور الوطنيين القوميين، للنهوض بمشروع ديمقراطي للأمة، يشتمل على الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة، ويطوي أوهام المتطلبين لمذاهبهم وفصائلهم وعشائرهم وأمرائهم، ويُحيل الى مزبلة التاريخ، أسماء الجامحين في هذه الغضون!

العروبة المفتقدة في هذه الغضون: بقلم عدلي صادق

20-01-2015

مشاهدة: 511

إعلام حركة فتح - إقليم لبنان

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها