على الأغلب، لن تفضي جهود اللحظة الأخيرة، خاصةً تلك التي يسعى إليها الأوروبيون إلى شيء، ذلك أن تقديم الطلب الفلسطيني بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة بات مؤكداً، لذا فإن الحراك السياسي، كذلك العراك على الأرض، باتا يحضران من أجل اللحظة التالية، التي ستعقب الدورة السادسة والستين، السنوية لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قبل بضعة أعوام قليلة، كانت كلمتا الرئيس الأميركي والرئيس الإيراني، محور هذا الاجتماع، وقبل ذلك بأعوام أخرى، كانت كلمة الرئيس الأميركي، عام أحداث البرجين التوأمين الأميركية، هي محور اهتمام الاجتماع، أما هذا العام، فإن الاهتمام كله، سيكون محوره، دون ريبٍ أو شك، هذا الطلب الفلسطيني، الذي قبل كل شيء، سيحقق إنجازاً في غاية الأهمية، يتمثل في إعادة الاعتبار إلى مركز الصراع في الشرق الأوسط، وهو الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي. والطلب الفلسطيني بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، هو محاولة لتحقيق أمرين في آنٍ واحدٍ معاً، هما: رسم خط الحدود بين دولتي إسرائيل وفلسطين، ودفع المجتمع الدولي ليمارس واجبه الأخلاقي لوضع حد لهذا الصراع الممتد منذ أكثر من ستة عقود، ولا نبالغ إن قلنا إن رد الفعل الإسرائيلي على الطلب الفلسطيني، لا يعود فقط إلى أن فكرة الدولة الفلسطينية ستصبح أكثر واقعية وأقرب إلى التحقيق فقط، ولكن لأن من شأنه أن "يغيّر" من طبيعة الدولة الإسرائيلية، بحيث يفرض عليها "نصف هزيمة تاريخية"، ذلك أنه يفرض ولأول مرة على الدولة العبرية، أن تنكفئ إلى الحدود التي يعترف بها المجتمع الدولي، وينزع عنها صفة الاحتلال، التي لازمتها، منذ نحو أربعة عقود ونصف ويزيد.

وبصرف النظر عن طبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية، فإن إسرائيل بأسرها تواجه هزّة أرضية سياسية، لأن جميع الإسرائيليين يدركون الآن أنهم مقبلون على معركة حقيقية، لن تقف عند حدود العراك السياسي/ الدبلوماسي في الأمم المتحدة، وأن القرار الذي سيصدر على الأغلب عن الجمعية العامة، وليس عن مجلس الأمن، لن يكون مجرد رقم يضاف إلى سلسلة قرارات مشابهة صدرت عن المنظمة الدولية، ولم تغير من الحقائق على الأرض شيئاً، وذلك لسببٍ بسيط، وهو أن القرار الجديد، سيكون الأول من نوعه، في الأهمية، الذي يصدر منذ عقدين، أي بعد قراري 242، 338، والأهم أنه يصدر، في حقبة ما بعد الحرب الباردة، وفي سياق إعادة ترتيب الشرق الأوسط الجديد، بما يؤكد أن إعادة الترتيب هذه، لن تستثني إسرائيل، ولن تنتهي دون إنهاء احتلالاتها، ليس فقط في الضفة الغربية والقدس، ولكن أيضاً، في الجولان، ذلك أن نظاماً ديمقراطياً / شعبياً، سيخلف نظام الأسد في سورية، يتشكل في الأفق، لن يقبل بما قبل به العلويون في سورية، أي أنه لن يقبل باستمرار احتلال الجولان، تماماً مثلما لا يقبل المصريون الآن باتفاقيات "كامب ديفيد" المجحفة! بات الطموح الدولي الأوروبي خاصة الآن، هو البحث في كيفية إدارة المواجهة ميدانياً وعلى الأرض، منذ اليوم التالي، لصدور القرار الأممي، ومن أجل تحقيق المكاسب على الطاولة، تسارع الحكومة الإسرائيلية إلى خلط الأوراق واستباق المعركة على الأرض، وهي من أجل ذلك أعدت خطة عسكرية، تكاد تكون خطة حرب، أو خطة إعادة سيطرة أو إعادة انتشار في الضفة الغربية.

المثير في الخطة أنها تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فرغم أننا قد بتنا على مشارف خريف هذا العام، فإن إسرائيل اختارت أن تسمي خطتها "بذور الصيف"، ربما في إشارة أيضاً، لمحاولة تجاوز "الربيع العربي"، الذي هو من دون شك، شكّل رافعة للحق الفلسطيني، مع مرور الوقت ستزداد أهميته وسيتزايد تأثيره الإيجابي، على قرب انعتاق الفلسطينيين من نير الاحتلال.

في تفاصيلها تبدو الخطة الإسرائيلية لمواجهة المسيرات والتظاهرات الشعبية الفلسطينية، أشبه بخطط الأنظمة العربية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وتبدو جماعات المستوطنين المسلحة التي سيدفع بها الإسرائيليون، بدءاً من اليوم، أشبه بمجموعات البلطجية في مصر، و"الشبيحة" في سورية، حيث تشكل هذه الجماعات الدائرة الأولى، في مواجهة المواطنين الفلسطينيين، فيما تشكل الدبابات والمدرعات الدائرة الثانية، ثم الطائرات والبالونات والمواقع الإلكترونية الدائرة الثالثة.

وتشمل الخطة الإسرائيلية "تطويق" الفلسطينيين من ثلاث جبهات: الجولان ولبنان في الشمال، الضفة الغربية والقدس في الشرق، ثم الحدود مع مصر وغزة في الجنوب، وتشمل أيضاً، انتشاراً مكثفاً وواسعاً للشرطة داخل مناطق 48 وعلى امتداد "الخط الأخضر".

تسعى حكومة نتنياهو إلى تغيير اتجاه البوصلة، من خلال الإيحاء للإسرائيليين في الداخل والرأي العام في الخارج، أنها تواجه "حرباً" فلسطينية من أجل الاستقلال والدولة، وتدفع بقطعان المستوطنين للاشتباك مع الفلسطينيين، حتى تبدو إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة ولكل الضفة الغربية، وكأنها فض اشتباك بين المستوطنين والفلسطينيين، أي محاولة للرد على المنطق الفلسطيني وجوهره أن الصراع يدور بين الاحتلال والمحتل، بإرجاعه إلى أن الصراع داخل الضفة الغربية، بين مواطنين فلسطينيين و"مواطنين يهود" هم المستوطنون.

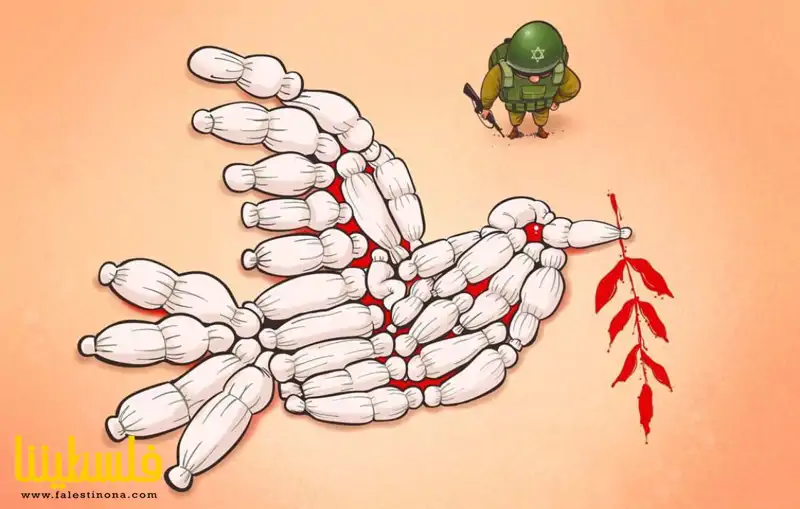

تركيز اهتمام الحكومة الإسرائيلية على التحرك ميدانياً، يؤكد أنها باتت تقر بحقيقة صدور قرار أممي مؤيد وداعم للموقف الفلسطيني من قضية الاحتلال منذ العام 67، لذا فإنها تعتقد أن المهم بالنسبة لها الآن هو، مع استحالة تدارك صدور القرار، هو قطع الطريق على تنفيذه، وعلى تحوله لقوة دفع، تحرك الفلسطينيين ميدانياً للانخراط في مقاومة شعبية، وربما ثورة شعبية على طريقة "الربيع العربي"، التي كما نجحت في إسقاط الأنظمة، فإنها دون شك قادرة على إسقاط الاحتلال.

لا يبدو أن هناك ما يمكن أن يرجح تفادي المواجهة الميدانية، ذلك أن إسقاط حكومة نتنياهو أو إجبارها على الدخول في مفاوضات بمرجعية القرار الأممي الجديد، بعد صدوره، كما يأمل الجانب الفلسطيني، يبدوان أمرين بعيدي المنال، لذا فإن الضغط الميداني، هو الذي سيحسم الأمر، ومن هنا تبدو حرب الأعصاب، وليّ أو عضّ الأصابع هي المرجّحة، وأن من يفرض أسلوبه فيها سيربح نتيجتها. ستشبه المواجهة بين المواطنين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية، المواجهة بين المواطنين العرب وأجهزة أنظمة القمع، وحيث كانت الشعوب تصرّ على سلمية الثورة، فيما الأنظمة تسعى إلى جرّها لحرب عسكرية، كانت تتحدد ملامح النصر أو الهزيمة لكل جانب.

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها