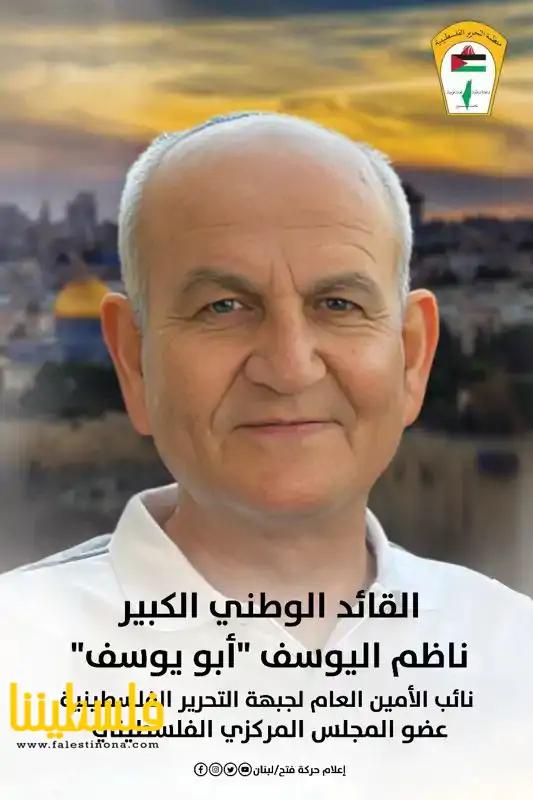

ثلاثون ساعة أو أقل، كانت تفصل بين لقائي الأخير به، وإغماضته الأخيرة. كان الرجل يتهيأ للموت الحق، بنفس راضية. ظل طوال الوقت، يزاوج بين «النوم أخو الموت» حسب قول رسول الله عليه السلام، والصحو، ميمماً وجهه صوب قِبلة الحياة والأمل. فأبو علي شاهين الثائر الناسك، لا يفارق روحه، بل كأنما هو يريد، حتى النبضة الأخيرة في جسده المتعب، أن يستنفد مخزون الروح، فيما جُبل عليه من يقين بالنصر وبجدارة «فتح» في إكمال مسيرتها حتى النصر. زواره، في الساعات الأخيرة من رحلة الحياة، ذات المسافات الموجعة؛ كانوا يحبسون دموعهم التي استحثها هول المفارقة: بين الرجل الذي حضر بقوة، مع لغته الواثقة الراسخة والشجاعة، والرجل الذي بات يحتضر. أمسك بيدي بقوة، وأصر على أن أتمدد بمحاذاته على سريره، فيما الأنابيب تغطي جانب السرير الأيمن، الذي أشار اليه. طاوعته فاعترضت الممرضة، ولا مكان على الجانب الآخر. طلب التصوير لكي يرسم إشارة النصر، فيما هو يمسك بيدي، بما تبقى له من قوة، ووقع التصوير. يغمض جفونه، لثوانٍ، كأنه ذهب الى نوم عميق، ثم تعلو الجفون لتكشف عن عينين حزينتين، يعطيك رسمهما انطباعاً بأن الحزن ليس إلا على الفراق. فهو رجل حالم، يكفيه أي جزء ملآن، من الزجاجة، ولا يكترث بما رَشَحَ أو اندلق منها. هو المحب للشباب. يتماهى معهم، ويحيا بعزيمة فتيّة. فالطريق طويل والرمل كثير والعمر قصير. وكيف نظل على دأبنا، نمضي، دونما شباب العمر وشباب الروح؟!

بعد كل الذي مضى، في حياته، وبعد كل ما قطع من المشاوير على طريق فلسطين الوطن والرجاء الأول؛ تشكلت لأبي علي شاهين، صيغته الاستثنائية. اعتدنا عليه، في كل لقاء، رجلاً قادماً لتوّه من رحم التاريخ، كمولود إعجازي فصيح، له مهابة الثورة المستحيلة، وله حصانتها، ومعه أسرارها وعصارة أيامها. ظلت بوصلته ثورة الحرية والعدالة، التي يُحابب فيها ويخاصم عليها ويحمل حيثياتها بين جنبيه، وعلى كتفيه، مثلما يحمل السجن الطويل الذي عاشه، أينما راح وجاءَ. بعضنا يخرج من السجن، دون أن يخرج السجن منه. لكنه، وهو الاستثنائي، يحمل السجن والثورة معاً ولا يبرَحهما، ولا يعرف ملعباً ولا مسرحاً لحياته، خارج انتمائه، أو خارج تاريخ الحركة الوطنية وذكريات الذين رحلوا.

في ساعاته الأخيرة، التي أدرك فيها تماماً، أن الموت وشيك؛ لم يكن يتأمل الموت ويتفكر في لسعته، بل كان يتأمل الحياة حياتنا ويتفكر فيما هي عليه، وفيما ستكون. فلدى الإنسان، كل إنسان، حدس بالموت، والبشر كلهم فانون. لكن لسليقة الإنسان، التي تدفعه الى العمران والكد والتعلق بالأبناء، حتى بعد أن يتقدم به العمر؛ غرض واحد وهو طمأنة نفسه بأن جزءاً من الحياة المستمرة، سيتفرع منه. وأبو علي، في ساعاته الأخيرة، وبإصراره على أن يرسم إشارة النصر، وأن يكون التصوير، إنما أراد أن يطمئن الى عزم الأجيال على المُضي في التحدي التاريخي، ومقارعة هذه الصهيونية الفاجرة، وصولاً الى انتزاع الحق. فقد سَلَخَ أبو علي عمره، في مقاربات لدفع المظلمة، وإحالة آلامها الى قوة تحدٍ وعنفوان. خرج فتى صغيراً من قرية «بشيت» غربي الرملة في السهل الساحلي الأوسط، التي تعرضت لتطهير عرقي وانتُهبت بيوتها وأرضها، وظل يحلم بالعودة الى مدرسته فيها، حتى خفقة القلب الأخيرة، فيما هو يغفو ويصحو. ومثلما بدلت الثورة وجهة الوعي ووجهة اللغة، لم تكن للمأساة بكائيات حاضرة في لغته، وإنما كان التفاؤل وكبرياء المناضلين ويقينهم. هكذا عاش ومات. سلام عليه بين العينين مفتحتيْن، والجفون مطبقة عليها!

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها